新药研发似乎更容易受到并购带来的负面影响。由于处于对候选产品线商业的敏感性和知识产权的考虑,R&D机构重组被作为并购讨论最后商讨的一部分。

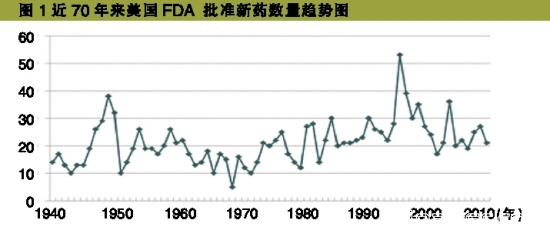

当人们对当今制药行业生产力低下发出叹息时,他们习惯于提到美国FDA批准新药数量最多的时期:上世纪90年代。就FDA批准的新药数量而言,这10年的创新药审批数量最多。

A 新药与公司数量

从1990~1999年,平均每年有31个新药(2000~2009年平均每年为24个)获批。FDA批准的新药数量在1996年达到顶峰,为54个(见图1)。1类药物(如他汀类)具有多种临床治疗价值的同类产品获批,是当时批准新药数量之多的原因之一。

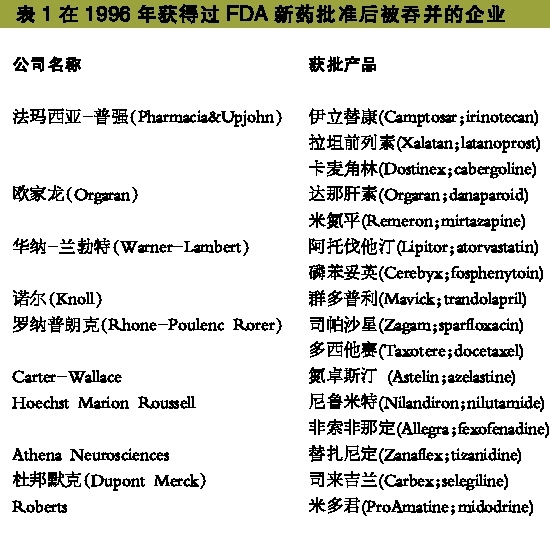

而另一个原因是,上世纪90年代,有一大批拥有高研发效率的制药公司。在1996年获得FDA新药批准的企业有很多已不复存在(见表1)。其中包括法玛西亚-普强,以及欧家农等大型制药公司。

事实上,在美国药品研究和生产商协会(PhRMA)1998年会员名单中的42个制药商,只剩下11个(约25%)。尽管这些公司规模大小不一,但与同一时期新建立的制药企业相比,所涉及在研药物的范围更广。

在90年代,对于一种癌症新治疗药物的想法,能吸引20家制药企业研究开发。鉴于研发过程中遇到的重重困难,假定最后有3~4家药厂能开发出适合市场的新产品也是合理的。大多数公司努力建立更为多样化的研发管线,总体上增加新药发现的机会。

礼来前研发顾问Bernard Munos2009年发表在《自然》杂志上的《60年药物创新教训中》提到,新药推出的数量与制药公司存在的数量呈正相关。他对近年来制药行业大型并购热潮的合理性进行质疑,并指出,导致目前大型制药公司陷入研发困境的主要原因是创新模式因循守旧,而与政府上市审批严格、劳动成本增加以及仿制药市场持续增长导致药价下降等压力无明显相关性。

B 变化无处不在

从商业角度分析,公司间的兼并收购在避免重复投入、降低成本及产生协同具有推动作用。在过去也不乏成功并购促进公司不断壮大的案例。其中,百时美与施贵宝成功兼并就是极好的例子。通过对两家公司研发部门的合并,将研发中出现的重复项目进行整合筛选,同时增加新的研发项目,但没有出现大量削减研发投入和裁减研发人员的现象。

近10年发生的大型并购却在根本上发生了变化。如今的重大并购不仅大幅削减研发,甚至将整个研发中心关闭淘汰。辉瑞就是一个典型。有关辉瑞因重组兼并的变化无处不在。

1999年之前,辉瑞尚未尝试任何重大收购。而在1999年后的10年里,辉瑞收购3家大公司及多家小公司。3家大公司分别是华纳-兰勃特(2000年)、法玛西亚(2003年)和惠氏(2009年);小公司则有Vicuron、Rinat和Esperion。

这段时间之后,辉瑞为满足其业务目标(提高其股票价格)关闭了在美国的众多研究中心,包括位于密歇根州卡拉马祖(前身为普强的实验室)、密歇根州安阿伯(原华纳-兰勃特的实验室)和伊利诺伊州斯科基(前身为塞尔)的三大研发中心。

辉瑞今年初宣布关闭位于英国桑德威奇(Sandwich)研发中心的策略令人百思不得其解。这些中心有数千位科学家,辉瑞众多重磅产品就诞生于此,如阿托伐他汀(立普妥)、氨氯地平(络活喜)和西地那非(万艾可)。

过去10年,一些制药巨头在大量兼并和收购之后,也采用类似的经营模式。

C 小型公司生财有道

根据Bernard Munos统计的数据:过去60年以来,美国超过4300家制药公司参与药物创新,但从1950年以来,注册过至少一种新分子实体药物的公司仅有261家(为6%)。其中只有32家公司在60年间发展至今;其余229家公司经历了失败、并购,或在并购中诞生新公司,导致整个制药行业发生变化。这261家公司中,仅有105家公司还存在,而其它135家公司在并购中消失,19家公司破产。

尽管经历了大浪淘沙,仍有32家公司在这期间存活下来。这说明,确实存在持续创新的途径。这一群体中,包括23家尽管规模小但能找到生财之道的公司。一些公司高度关注某一特殊疾病或治疗领域(如诺和诺德、辉凌、Grifols、优时比、远藤制药和普渡制药);一些公司除药品外,还经营产品和服务(如博士伦和眼力健);一些公司在本土市场深耕(如武田、参天制药、卫材、Angelini制药、Orion公司);一些公司属于大型联合企业(如勃林格殷格翰、苏威、百特和Carter–Wallace公司);一些公司专注于仿制药(梯瓦和美信公司)。

制药行业大并购时的代并没有结束。然而,作为一项为实现公司资本市场“顶线增长”的策略,并购有一个明显的缺陷:如果研发增长势力不强,则跟不上大公司发展的步伐,结局只有被行业所淘汰,面临再一次并购。

并非所有制药巨头的CEO都认可公司并购:例如礼来CEO John Lechleiter表示,他反对大规模并购。而且并非所有经并购后的企业的CEO都采用消减研发成本的措施。例如默沙东公司的新任CEO Kenneth Frazier最近指出,为推动医药增长,默沙东将集中对药物开发方面的投资。制药行业中的其他领导人是否认同Lechleiter和Frazier的意见仍然有待考察。一些公司在考虑未来重大并购时会结合过去10年的经验,考虑到并购对研发生产力的负面影响,会暂时停止并购。

同时,公司并购也应该考虑到患者、医生和纳税人的反应,尤其是最近对抗菌类药物和神经科药物研究领域的削弱更是令人刻骨铭心。制药行业的并购已导致研发的竞争和投资减少。而制药行业需给阿尔茨海默病、抗感染类药物以及糖尿病新疗法创造一个良好的研发环境,而目前这种研发趋势令人担忧。

过去60年以来,美国超过4300家制药公司参与药物创新,但从1950年以来,注册过至少一种新分子实体药物的公司仅有261家(为6%)。其中只有32家公司在60年间发展至今;其余229家公司经历了失败、并购,或在并购中诞生新公司,导致整个制药行业发生变化。这261家公司中,仅有105家公司还存在,其它135家公司在并购中消失,19家公司破产。