北京市医改办主任韩晓芳表示,今年上半年,北京将出台公立医院改革方案,对目前扭曲的医疗服务收费价格体系进行调整,改变“以药养医”现状,实现“以医养医”,将公立医院的收入来源由药品收入转变为医疗服务收费。

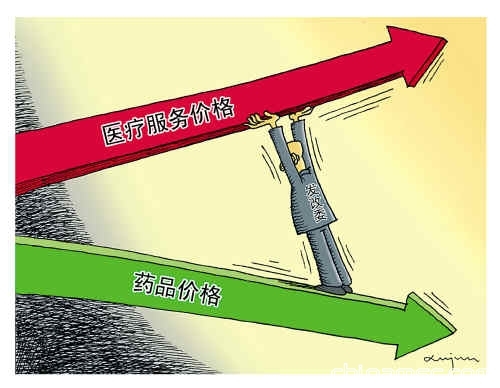

医院“以药养医”积弊丛生,久遭诟病,非改不可。1月5日,卫生部部长陈竺明确指出,“十二五”时期必须全面取消“以药养医”。共识已经达成,接下来的问题是取消“以药养医”之后怎么办。不仅北京、广东等地的公立医院改革试点,也是着眼于降低直至取消医院的药品加价,同时提高医疗服务收费以弥补医院的损失,即以“以医养医”替代“以药养医”。

这样做的好处当然是有的,比如可以更好地体现医务人员的工作价值——从道理上讲,医院的价值确实应该体现在“医”上,而不是“药”上。但这样的改革只是意味着医院收入结构大调整,对于患者而言,是把更多的钱花在医疗服务上,还是把更多的钱花在药品上,两者并无太大区别。而且让人担忧的是,目前公立医院有着强烈的逐利冲动,医疗价格提高了,药品价格真能下降吗?如果药品价格没降下来,或者降得很少,医疗价格却提上去了,并且提了很多,医院既“以医养医”又“以药养医”,显然会进一步加重患者的负担,人们更加看不起病。

另一层担忧则是,医疗领域存在着严重的信息不对称,医生看一个门诊值多少钱,做一个手术价值几何,普通人很难判断,加上行政监管不到位也不可能事无巨细,医疗服务价格可能主要由医院说了算,至少他们拥有很大的话语权和操作空间,普通人很难对其合理性进行监督,只能被动接受。这样一来,医疗服务价格可能在医院的逐利冲动下变得越来越高,人们从承担不起“药费”变成承担不起“医费”,乃至问题变得更加严重。

从上述角度看,对于患者来说,医院“以医养医”未必好于“以药养医”,两者换汤不换药,只要医院逐利,患者的负担就不大可能减轻。“以药养医”也好,“以医养医”也罢,其实质都是要求医院自己赚钱维持自身运转,都是“患者养医”,只是医院赚钱渠道不同而已。

医改的大方向,应该是抑制公立医院的逐利冲动,让其回归公益属性,以此切实减轻患者负担。要达此目的,除了加大政府投入别无他途。医疗是基本公共服务之一,享受基本医疗服务是公民的正当权利,因此,医院的运营成本不应完全由患者承担,还有赖于政府承担得多一些,更多一些。换言之,医院不能仅靠患者来“养”,而应主要靠政府来“养”,“政府养医”才是医疗事业发展的正途,也是新一轮医疗改革的要义所在。

溯源以药养医

核心提示:如果不解决“以药养医”的体制问题,降低药价并没有实际效果产生。

尽管公立医院饱受“药价虚高”的诟病,但其价格体系绝大部分由政府政策控制,医院自主定价空间有限。

以“降价”为导向的招标制度还在蔓延,近日传出消息,正在酝酿中的北京基药招标已将基调定为“翻版”安徽模式,即量价齐招、招采合一、双信封制。业内普遍担心,低价招标会从基药向非基药蔓延。

中国医药企业协会副会长王波对媒体表示,如果不解决“以药养医”的体制问题,降低药价并没有实际效果产生。事实上,尽管公立医院饱受“药价虚高”的诟病,但其价格体系绝大部分由政府政策控制,医院自主定价空间有限。而医疗服务定价偏低,使得药费、检查及耗材的收入成为医院主要的营收来源。

公私医院收入结构不一

上海一家三级医院院长向记者介绍,该院的收入结构为:服务费用(包括挂号费、床位费、手术费等)占收入的15%,检查费用(包括放射、超声等)约占15%,药费约占收入的40%,各类耗材约占25%,其他为政府拨款、继续教育等收入。

而在二级或一级医院(社区医院),药费及检查的费用占比更高。一般而言,一级医院主要收入来自开处方药,药费占其收入约80%,二级医院检查费用稍高,药费占收入比为50%~60%,而三级医院又加上手术耗材等收入,药费占比为40%。

“劳务费用是低成本的,检查也有不少低于成本,药品的利润贡献大约5%,实际上以药都养不了医了。在这样的经济状况条件下,医院的运行挺困难的,管理能力不好往往就负债了。” 第六人民医院院长助理何梦乔说。

定位高端的私立医院则“反其道而行”,主要的收入来源于医疗服务。由于营利性医院价格只需到物价局备案,不受到政策直接管制,大部分私立医院都不单收挂号费、药费等,而只以项目整体定价。

“药品、耗材和其他特殊材料,都有政府定价,而治疗费、手术费,都是放开的。”上海远大医疗集团总裁助理童颖说,“打个比方,如果你在一般公立医院做双眼皮,可能只要几百元,而到第九人民医院的美容科就要6000元左右,民营医院的价格则在四五千元。”

在这四五千元中,药品费用只占到10%左右,其余都是技术费用,品牌等市场价值也在其中体现,比如由韩国医生主刀的韩式重睑,费用可能就高达八九千。因此私立医院常用打包(package)方式计算服务项目。

明暗成本

由于收入受到管控较少,越来越多的投资人正把目光投向营利性医疗机构,但大部分私立医院的盈利空间仍十分有限。有业内人士称,民营医院净利率不到10%,而公立医院是前者的3倍。考虑到公立医院在房屋、土地、设备等方面成本极低,而民营医院除了实物成本外,另有10%左右的广告、市场营销等方面支出,形成这样的差距并不奇怪。

公立医院与私立医院最显著的成本差距在于房产、土地等固定投资。对后者来说,房屋和设备投资各占总成本的约35%~40%,人员薪资占到20%,而作为国有主体出资的公立医院,相当于减轻了40%的成本负担。

不过,公立医院一次性投资虽低,但其他隐形成本负担不低。考虑到每年医疗设备折旧、房屋折旧的话,多数公立医院入不敷出。何梦乔举例说,医院价值5亿多的医疗设备,按照5.5年来折旧,每年要花去约1亿去购买医疗设备。

而从采购成本来看,私立医院购进药品耗材等方式更为灵活,通过直接与销售商谈判,集中采购有利于降低价格,相当于把医生的灰色收入阳光化,成为医院直接的运营利润,并以此增加医生的薪资水平。

目前,政府的补偿在逐步扩大,除了医保覆盖范围扩大之外,还大力支持公立医院扩张。“十五”期间,上海公立医院新建大楼费用由医院承担2/3,政府1/3;“十一五”期间,政府承担60%,医院40%。而目前上海的公立医院扩建基本都是政府投入。

然而,此种扩张亦引起院长们的担忧。上海市徐汇区中心医院院长建民认为,这一轮医疗改革三级医院扩张加速,但是基层医疗机构的建设没有受到足够重视。而何梦乔则表示:“要先看市场需要多少规模,而不是倒过来去求大规模再拿市场。要考虑提升医务人员的复合效率,而不是躺在政府补偿机制的温床上。”