|

|

以药养医,这一公立医院执行了58年的医疗补偿机制,医改多少年来最难突破的一块“坚冰”,近半年先后在北京友谊、朝阳等5家新医改试点医院里被打破。医药分开,这一新体制彻底斩断了医院与药商之间的“利益链条”,还让医院变成督促药商降价的推手,从根本上解决了过去由以药养医带来的大处方、滥用药物、过度检查和由此造成的医患关系紧张等诸多弊端。

然而,发生在北京的这轮新医改,并非仅是其打破以药养医之坚冰的决心和力度,而是改革设计者们运用智慧,采取“平移转换”、“医保总额预付”等几个并未增加财政投入的计策,来破解了这个让人头疼了十几年、觉得无从下手的难题,而且破解得让患者、医院、医保三方都满意。

日前,记者采访了北京市朝阳医院院长陈勇和有关管理部门的官员,了解到北京本轮新医改到底使用了什么样的大智慧?身处医改风口浪尖上的医院管理者陈勇,深刻地谈出了他对新医改政策执行前后新旧两种制度的认识和感受。

药品加成让人爱恨交加

据查,中国大陆药品加成,即以药养医的政策,始于1954年。当时,新中国成立刚5年,并且是刚打完耗尽了国力的朝鲜战争,薄弱的国家财政补偿不起公立医院因完成公益性服务任务形成的经济亏空,国家就制定出一个药品加成的政策,即允许医院在药品上加成,加成率西药不得超过15%,中成药不得超过16%,中草药不得超过29%。并且规定对医院在药品批零差价上的收入予以免税优惠,所得收入上缴国家,全部用于补充医疗机构的收入不足。

此政策一直沿用到1989年。其间为防止医院从中获利,政府对医院实行统收统支制,即医院收入全部上缴政府,同时由政府支付其全部支出,药品加成所得收益并不留给医院,医院没有靠开大处方吃利的动力。

但自1989年起,中国大陆医院补偿机制发生改变。改革开放,计划经济旧体制在很多领域被打破,医疗系统的统收统支为什么就不能变革一下?国力薄弱,国家越来越包养不起快速发展的医院,何不放给医院一点儿经营的自主权?于是国家不再对医院统收统支,而是实行“全额管理、定额补助、结余留用”新办法,即国家根据编制床位进行定额补助,医院增收节支的结余,可用于改善医院自身医疗条件,也可用于医院集体福利和个人奖励。从此医院可以留用药品加成的收入,国家也不再完全包养医院。随后,自1989年至1998年,政府对医院的补偿从原先的100%,逐渐下降到只占医院总收入的6%至8%,这意味着每年94%的资金需要医院去自筹,而其自筹的主要渠道就是药品加成。

作为管理者,朝阳医院院长陈勇深知中国大陆药品加成政策形成的来龙去脉,对那一政策的感受是爱恨交加。

陈勇说:“我个人认为,看待任何一件事物,都应站在历史角度去客观地评价它。药品加成的政策出台于计划经济的年代里,那时医院没奖金,大家干多干少都拿固定工资;药厂也一样,都是国企,药品全国一个价,而且就那几个药批,用不着推销,药品生产流通领域不存在恶性竞争、虚抬物价、追求暴利等现象,因此那项政策能被执行得很纯粹。而且在国民经济被‘文革’折腾到接近崩溃的情况下,药品加成确实解决了公立医院当时的燃眉之急,不仅维持了公立医院的正常运行,还推动了公立医院的发展。特别是跨入新世纪后,政府对医院投入幅度,并未与国民生产总值的增长同步,数额始终没有超越过医院总收入的10%,但所有省市、包括一些县区医院,无论基础设施还是技术装备,都取得了长足的进步,跟上了社会时代的发展,甚至在某些方面都超前发展,赶上了海外发达国家和地区的先进水平。因此,我认为药品加成的政策还是立有一定功劳的。

“那么,什么时候、又是什么原因让药品加成出了问题呢?大家知道,过去公立医院获取补偿的渠道就三条:

“一是政府补偿。政府把公益性医疗服务任务交给公立医院去完成,就得财政补助给公立医院。但可惜给得很少,不到公立医院所需的十分之一。指这项收入,医院难以为继。

“二是医疗服务的收费。可是这项收入多少年来又不许涨价,说既然你是公益性医院,就不能涨价。结果,社会上钟点工的费用每小时都涨到20多元了,我们三甲医院一级护理的费用一天才9元钱;妇产科一台顺产手术做下来,医生护士好几个人工作很长时间,还要承担着风险,所得手术费还不够北京一桌像样的饭钱。医疗服务价格严重扭曲,指着这种水平的收入,医院混不下去。

“剩下最后的一条道,就是药品加成了。加成率15%,医院的亏空绝大部分要向这‘15%’要,得,那就卖药吧,尤其是国家早就给你一个可以以药养医的政策。

“从另一角度讲,当整个社会市场化浪潮席卷而来时,医院也做不到独善其身。药品的生产流通市场化了,医院离不开药品,你不理市场化行吗?医院人力成本、治疗成本、水电气消费等全都处在市场化的漩涡里,你逃得掉市场化的冲击吗?可市场化机制又在公立医院这儿失灵了医院服务的价格不许涨,药品的加成率也不许涨,半个世纪过去了仍然还是15%,两个不许涨,就把医院挤得只剩下‘多卖药’这一条道了。而一有这样的动机,过度医疗、滥用药物的现象自然也就发生了。

“其实,若说过度医疗,还有一个隐形的推手圈外人没有注意,那就是医保的付费制度。多少年来医保实行按项目付款,即医保规定了好多项目,用药、检查、手术等全部列入医保规定的目录,患者接受一项服务,凡在目录里的,医保都给报销。这项制度看似公平合理,实则隐藏着弊端,即它鼓励医院多为患者提供服务。医疗消费有其特殊性,其他消费消费者可以自我认定,如你电视机促销吹得再邪乎,我可以不买,或晚买,医疗消费你进急症室后敢跟医生说哪项检查你不做?因此当医生想做多、想追求更好的一个收入时,他会或多或少诱导患者消费,如X光片照一个,看出问题了,可他说再照一个CT吧,看得更清楚;或说看心电图有点问题,应该再做一个超声心动,反正医保都给报销呗。于是过度医疗中的大检查就出来了,多掏钱的是患者和医保。所以,除了以药养医的政策外,医保现行的一些政策也给医院铺出一条挣钱的道,但同时也是一个能够加重患者和医保负担的漏洞。”

追剿制造弊端的“元凶”

想当年,医务工作者被患者称作“白衣天使”,享有很高的社会地位。为何同样的一项政策,延续到医院可以用药品加成提高收入的时代后,医患关系就开始有了变化?是人的问题?还是政策的原因?

陈勇院长说:“当医院的运营被挤到只有靠多卖药才能生存下去的地步时,他的一些理念、行为悄然出现了质的改变。比如说,医院本应是站在患者利益上、代表患者去向药厂买药的。医院是大买家,有向药厂叫板的实力,面对某些虚高的药价,医院理应对药厂说,你这药卖得太贵,不行,我买得多,你得把价格降下来。然而,由于医院需要以药养医,就变得不愿再做这种事。因为药价降下来对医院没好处,药品加成率15%,你药价每片100元,我处方开出去一片就挣15元;你药价若是每片1元钱,我加成后才得0.15元。所以,医院也希望厂家药品贵,起码潜意识里是这样想的。而任何一种商品,假若买卖双方都想把一种东西卖贵、并且也能够再把它卖贵的话,那这东西的价格绝对下不来。因为药品是治病救命的东西,多贵患者也得掏钱,因此厂家和医院都不怕把药品卖贵。药品贵,自然也就看病贵,群众对药价中的暴利强烈不满,政府也要求把药价压下来,但试想在以药养医的大背景下,行政干预的手段,如采购招标等能管用吗?结果往往是,招标之后,不是药价依然虚高,水分挤不尽,就是这种药不久就没了价格一便宜,厂家不愿再生产,医院也不愿再用了。

“一套科学合理的好制度,能限制住坏人犯坏;一项不好不合理的制度,能逼着好人去学坏。我们医生,特别是我们规范的三甲公立医院,最后能够守住的只能是这样一条底线:即不该给患者使用的药,我不给你用。譬如你这病不该用激素,我不会给你用;不该上化疗,绝不给你上。但可用可不用的药品,往往就希望你用了,因为医院得指着药品加成的那份收入。

“医生,医学本科读5年,硕士、博士读几年,临床实践又是多少年,他满腹经纶,他不愿意以知识和技能赢得社会的尊重、体现医生的价值吗?他愿做一个靠开大处方挣钱的人吗?可他又有什么办法呢?他若不靠开药挣钱,正高5年以上的一个知名专家,一个病人看下来,不管时间多长,挣到的挂号费仅有14元。挂号费不值钱,专家可以去做手术啊?可‘冠脉介入’一个技术上世界领先的大手术,费用上万元,但大多花在了导管、支架等耗材上,其中被物价局定死的手术费少到可以忽略不计。这和西方发达国家正相反,人家是耗材占小头儿,医生手术费很贵。

“以药养医,医患之间的关系自然被对立起来。病人来看病,一、希望把病看好;二、希望少花钱,别因病致贫。医生呢?想的是:我给你治病,但你得多花点钱,我才能保证我的生存。得,医患双方在治病的目标上是同一战壕的战友,在花钱的问题上态度截然相反,此时医院一屁股转坐到药厂药商的板凳上,共同想着如何赚到患者的钱,你想这医患关系能好得起来吗?把病看好了,患者顶多抱怨几句,说这医院真黑,看个小病花好几千(元)。而一旦疗效没有患者预期的那么好看病这事儿很复杂,谁敢保证看一个好一个患者的不满和愤怒就都发泄出来,你开这么贵的药还治不好我的病,你就是坑我,我得跟你算账!这医患关系能不紧张、复杂、尖锐吗?我觉得这一矛盾缓解难的根本原因是在以药养医的制度上。”

以医养医实现医药分开

药品加成,包括医保的按项目付款,原本都是不错的政策,最后竟沦落到惨遭整个社会抨击的境地患者抗议说,看病越来越贵,此政策坑民肥医,不好;医生抱怨说,开大处方赚钱,丢尽了尊严,药品加成的收入按规定还进不了医护人员的腰包,不好;医保那儿指责医院和药厂结成了利益联盟,让医保的负担越来越重。但凡一项政策,若整个社会都对它不满意,那它就一定是出了问题,出了问题怎么办?

陈勇说:“作为院长,我特别看好北京市的这轮新医改,原因是它从根本上作了几项重大调整。

“首先,医保付费体制发生大变化。对我们这些进入本轮新医改的试点医院,医保不再是以前那种事后的按项目付费,而是实行总额预付和DRG。所谓总额预付、DRG,说白了就是一个预付费制度,就是医保给你打包,每年就给你这家医院这么多钱,其数额是根据你医院各种数据事先测算好了的,你医院若是花超了,对不起,超出的部分你医院得和我医保共同分担;你医院要是节约了,节约出来的钱归你自己。这样一下子就调动起医院为患者节约看病费用的积极性,同时也不再给患者做过度的检查,因为医院只有在帮助患者把看病的费用尽可能降下来的前提下,才能把那总额预付中的节余做大,自己才能得到的更多。医生的屁股这回是真正地坐到患者的板凳上来了,你想患者能不高兴吗?

“其次是取消药品加成。这项改革我们双手赞同。外人以为取消药品加成医生护士会叫苦。事实正相反,在讨论医药分开这项改革时,我们医生激动地说:‘这对我们医务人员是种解放!’有医生还说:‘以后我再递给患者处方时,再也不用担心患者会用什么样的眼神看我,我这处方非常洁净,上面药价无论多少,跟我半分钱的利益关系也没有。’这就是为什么友谊、朝阳两家医院都能取得很好的试点效果,如果没有广大医务工作者发自内心的拥护,这轮新医改很难取得成功,光靠一个院长是不行的。”

那么,以药养医的制度在北京的几家试点医院里又是怎样打破的?去掉药品加成这一最重要的补偿渠道后,医院运营状态如何?

陈勇院长说:“北京让医药分开,采取了一个非常智慧的方法,叫做‘平移转换’,这词有点玄,不掰开来讲,局外人难以听懂。

“党中央早在十七大报告里对医改提出要‘四个分开’时,第三个就是医药分开。2009年以来国家先后出台了一系列相关文件,在对公立医院改革提出的要求中,也都涉及到推进医药分开改革的相关要求。但为何直到2012年7月1日北京才开始推行试点的工作?就因医药分开是公认的一大难点,难在哪儿?说白了就是难在一个‘钱’字上。

“原先大家都在想:取消药品加成后,谁来养医院?大幅提高医疗服务的价格行吗?患者肯定不干。医保也不同意,说那样医保负担不起。得,这条路你就别想了。指望政府提高补偿?也不行,全国那么多公立医院,而且医院的成本那么高,国家财政养不起。所以,多年来尽管大家都认为一定要把医药分开,但就是分不开,觉得无路可走。

“后来,北京市用了一个简单的方法:即不动整个医疗服务的价格,只动其中的一个挂号费,把挂号费‘易名’为医事服务费,形式和挂号一样,看一次病,缴一次医事服务费。为何要叫医事服务费?这里有大学问:如把过去5元的(普通)挂号费调成现在42元(最低一档)的医事服务费,那是涨价,而且是大涨价,得上听证会,一上听证会老百姓绝对不同意。后来改革设计者们灵机一动,想干脆撤销挂号费,新建一个叫做医事服务费的项目,不就可以绕开‘听证’的关口了吗?而且也不要叫原先有关部门所说的药事服务费,因为一提‘药事’二字又有误会,比如有时患者看病后并未开药,他会质问你没开药给我,凭什么收我药事服务费?‘医事服务’4个字,涵盖了医院里所有的事情。

“接下来,就是医事服务收费的标准如何确定?当初北京设计取消药品加成的改革方案时,设计者们先给自己圈定了一个‘三原则’:即患者的负担不可加重;医院的收入不能减少;而且还得让医保的支出能够承受。说白了,就是得让三者都满意。这就难了,三全其美?怎样才能做得到?这时大家提出了一个‘平移转换’的方法北京医改办把友谊、朝阳两家医院往年的服务量,如你每年挂了多少号、收住了多少病人?开放了多少个床日?数字统统拿来;再统计你每年卖了多少药?如年均卖药10亿元,那你年均纯收入就是1.5亿元。好,把1.5亿元往你那年均服务量里摊,看摊到什么样的价格水平?能把这1.5亿药品加成的收入全部摊进去?这时摊到原先挂号费上的钱数,就是新设医事服务费的价格标准(目前的测算结果是:医事服务费收到42元比较合适)。也就是说,医院若能保证还像往年那样为社会服务,医保就能保证让医院还能得到像往年一样的收入,这就叫‘平移转换’,即把医院过去从药品加成、挂号费和诊疗费中得到的收入,转化成医事服务费交给医院。

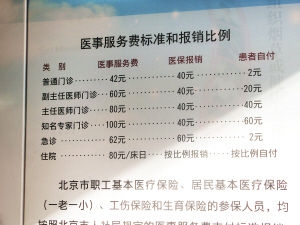

“测算结果出来后,北京医改办将北京医事服务费按医师职称级别分为四档:普通号42元,副高号60元,正高号80元,专家号100元。另外急诊号62元,每个床日的服务费是80元。如此收费,看似价格太高了,患者难以接受。但别忘了,背后有医保大力扶持着患者。患者看病,每缴一次医事服务费,医保就给报销40元,而且是马上就报,不受医保‘起跑线’的限制。如此一来,患者若挂普通号,他每次才缴2元钱,与过去相比他还少缴了1元钱(以前北京普通挂号费5元,患者自付3元)。

“说实话,当时大家担心新政策实施后医保那边挺不住;医院这边没准儿也会吃亏。旁边其他医院挂号费还都5元呢,你试点这儿一叫医事服务费收42元,患者一时理解的了吗?他不走人才怪。为此,原本打算着让友谊、朝阳两家医院去年7月1日同时进入改革状态,后改为先让友谊一家去‘试水’。岂料,两个月后,市医改办开会通报的统计结果是:友谊医院患者就医人数没有减少,患者负担也有所减轻,门诊医保患者次均医疗费用由449.97元降至380.07元,降幅16.36%;门诊医保患者次均药品费用由344.42元降至243.32元,降幅29.35%。同时医院的收益没有减少;医保的支出没有明显增加。当时我就觉得奇怪:患者省钱了,医院挣钱了,医保又没多给钱,那钱打哪里冒出来?

“去年9月1日起我们朝阳医院进入医药分开的改革。两个月后财会给我的报表也显示患者确实是省钱了,医保的支出也确实没有明显增多,朝阳医院月均收入不仅没减少,还比以前多挣了将近200万元。于是我就在琢磨这问题:钱是哪来的?一日我突然顿悟原来我们在梳理利益关系时,少算了一个第四方,那就是药厂和药商。过去,在以药养医的利益机制下,医院是和药厂药商绑在一起的。药品加成的政策规定你医院要想挣到15元钱的话,你就得替药厂卖出100元的药、或说是让患者买走115元的药。这115元谁埋单?社保报销70%,患者自付30%。现在情况变了,医院看一个病人就得医事服务费40元,表面看医保有点冤,平白无故的就得给医院40元,可你知道我能给医保省下多少钱?道理很简单:若把我这40元的收入反向平移到过去的以药养医,我得卖出去266.7元的药品才行,那医保就得支出186.7元。如今,药品与医院收入没了利益关系,医生合理用药,把来朝阳医院看病患者的次均药费省下来70元,由此医保报销次均节省49元,去除给我医院的40元医事服务费,医保还能再省下9元呢。奥秘就在这里,当医院不再为获得那15%的小利,去玩命地为药厂药商‘打工’时,药厂药商的暴利也就下来了,患者、医保的负担当然能够减轻。而医院,由于没有降低原先服务的质量和数量,由于医改方案设计得比较科学,使得医院的收益没有减少,而且有所提升。”

继友谊、朝阳两家医院后,去年12月1日,北京又有同仁、积水潭和天坛第三批试点医院走进本轮新医改,其步伐之快,说明北京医疗界对本轮以打破以药养医制度为主的新医改政策充满了信心。多少年来,难得有一套能让方方面面都比较满意的医改方案出台,让我们继续关注北京本轮新医改日后的走向和结果。